Cliquez sur les zones carrées de l'image pour en savoir plus sur le grand cycle de l'eau.

Plus elle s’élève dans le ciel, plus la vapeur d’eau refroidit. Elle se condense pour former les nuages, constitués de milliards de minuscules gouttelettes d’eau.

Sous l’action du soleil, l’eau des rivières, de la mer et l’eau des végétaux se transforme en vapeur dans l’atmosphère.

L’eau condensée dans les nuages et tombe sur terre sous forme de pluie, de neige ou de grêle.

Une partie des précipitations s’écoule dans les cours d’eau, les fleuves et les canaux pour rejoindre la mer.

L’eau condensée dans les nuages tombe sur terre sous forme de pluie, de neige ou de grêle.

Cliquez sur les zones carrées de l'image pour en savoir plus sur le petit cycle de l'eau.

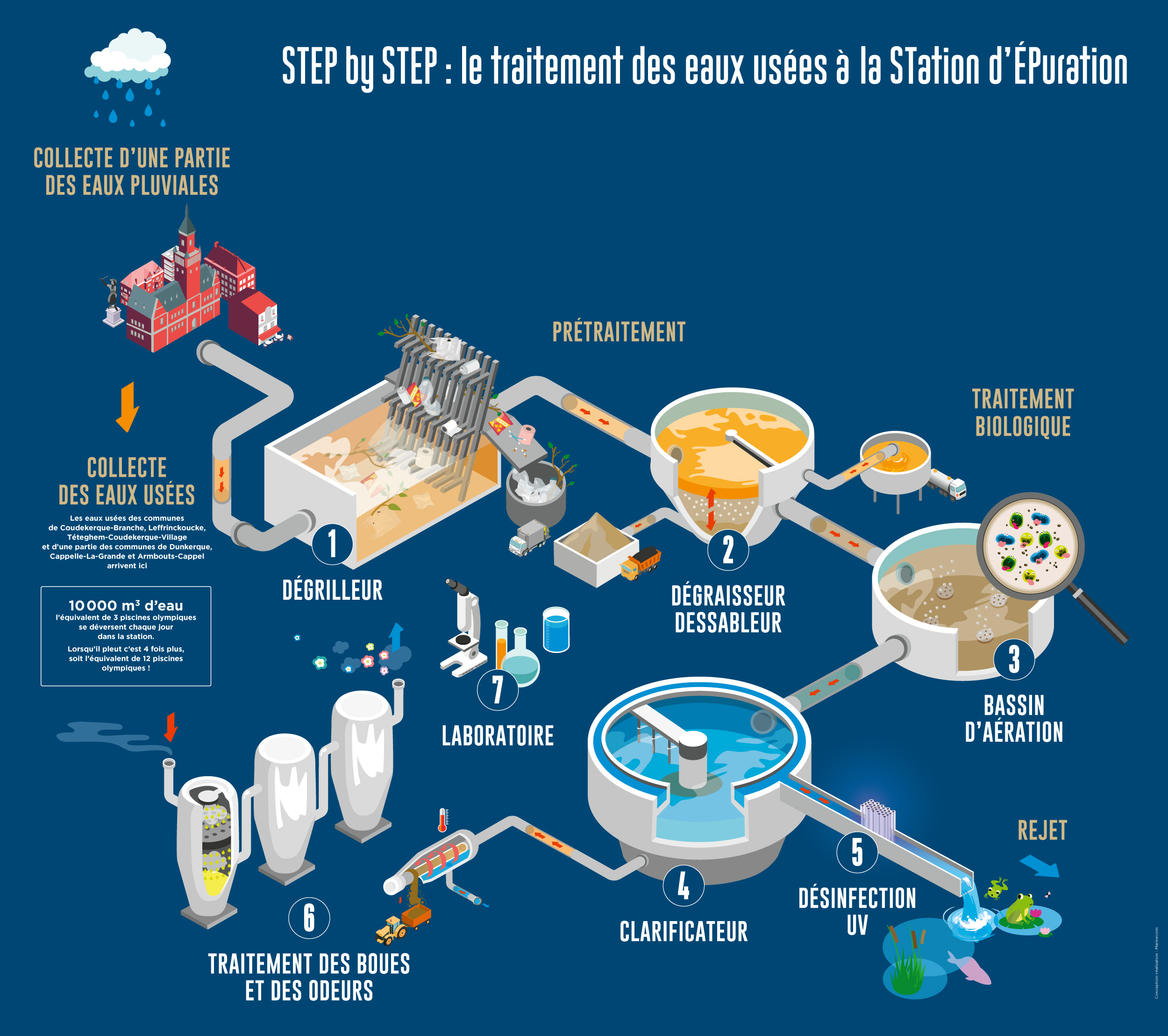

C'est ici que les eaux usées sont collectées puis nettoyées avant d'être renvoyées au milieu naturel.

Les eaux sales provenant des habitations sont collectées et transportées par les égouts jusqu'à la station de traitement des eaux usées.

1 600 km de tuyaux distribuant l'eau potable dans tout Dunkerque. C'est la distance d'ici à Lisbonne au Portugal.

Il sert à stocker l'eau potable et à donner de la pression au robinet.

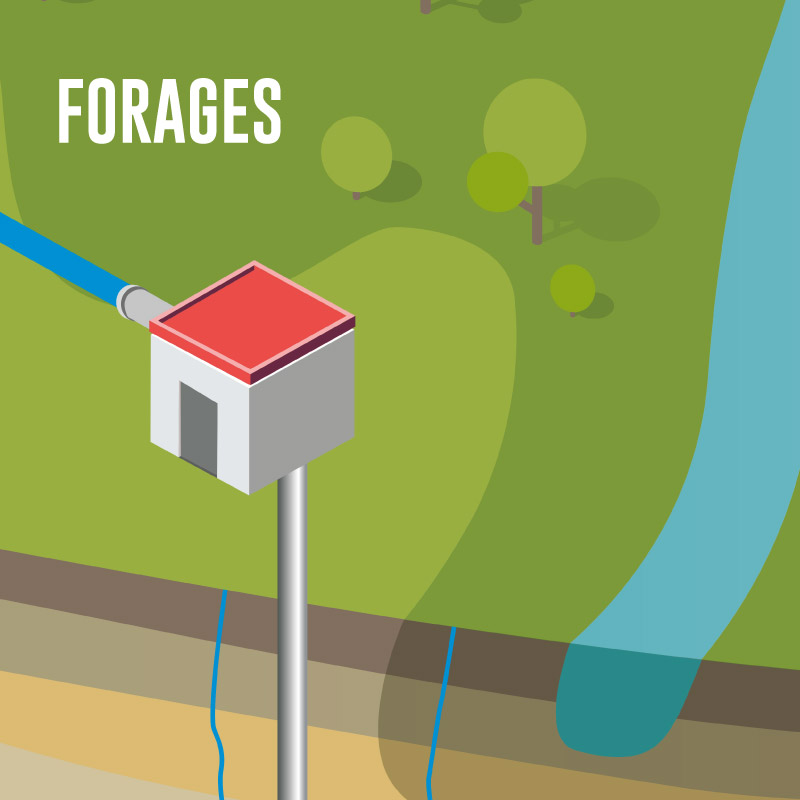

Un forage est un puits profond (30 à 100 m) creusé dans le sol pour puiser l’eau dans la nappe phréatique.

Le réseau d’eau industrielle pompe de l’eau non potable dans le canal de Bourbourg, la filtre et la distribue aux industriels. Aujourd’hui, c’est plus de 20 millions de de m3 par an qui sont utilisés.

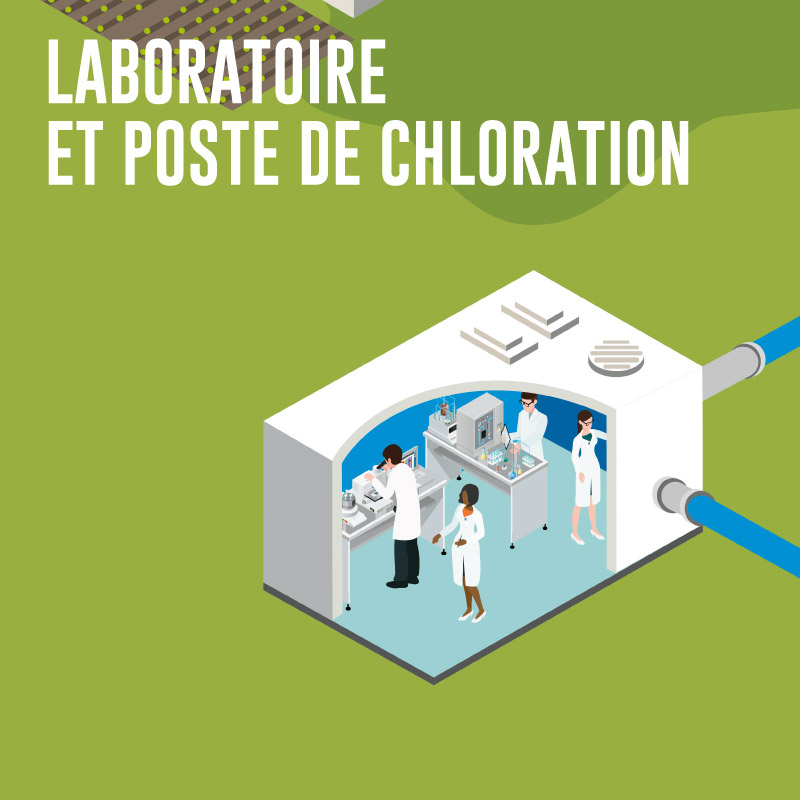

La qualité de l’eau douce naturelle est contrôlée au quotidien. L’injection d’une quantité infime de chlore permet de préserver sa qualité jusqu’au robinet.

Pour diminuer la teneur en calcaire de l’eau captée dans l’Audomarois, une unité de décarbonatation a été construite sur le site de Houlle-Moulle. Elle fonctionne comme une sorte d’adoucisseur collectif, réduisant dès le départ les désagréments du calcaire.

À leur arrivée à la station d'épuration, les eaux usées sont filtrées par le dégrilleur, qui élimine les déchets contenus dans les eaux usées, jusqu'à 6 mm.

Les eaux sales passent d'abord dans un bassin où de grosses bulles vont la dessabler et la dégraisser : la graisse fera comme une « mayonnaise » à la surface pendant que le sable tombera au fond. Sable et huiles sont consignés dans des bacs spécifiques et traités à la station d'épuration de Grande-Synthe.

L'eau rejoint ensuite le bassin d'aération, où elle est aérée par de fines bulles et traitée avec des bactéries, qui sont des organismes vivants tels qu'on les trouve dans le milieu naturel.

Le traitement de l'eau est finalisé dans un clarificateur, un bassin où elle finit de se nettoyer et où les bactéries, qu'on appelle aussi boues d'épuration, sont récupérées.

Les boues sont séparées de l'eau traitée par décantation. Elles peuvent être compostées et valorisées en agriculture comme apport fertilisant en lieu et place d'engrais chimiques.

Le cycle de l'eau peut alors reprendre son cours : l'eau nettoyée est renvoyée dans le milieu naturel, en l'occurrence dans les canaux et watergangs les plus proches stations d'épuration. Avant cela, elle est analysée.

Contrairement à ce qu'on croit parfois, elle n'est jamais réinjectée dans le circuit d'eau potable ; la loi ne le permet pas.